Unico l’uomo fra gli altri essenti esperimenta, chiamato dalla voce dell’essere, la meraviglia di tutte le meraviglie: che l’essente è.

(Heidegger, Poscritto a Che cos’è la metafisica)

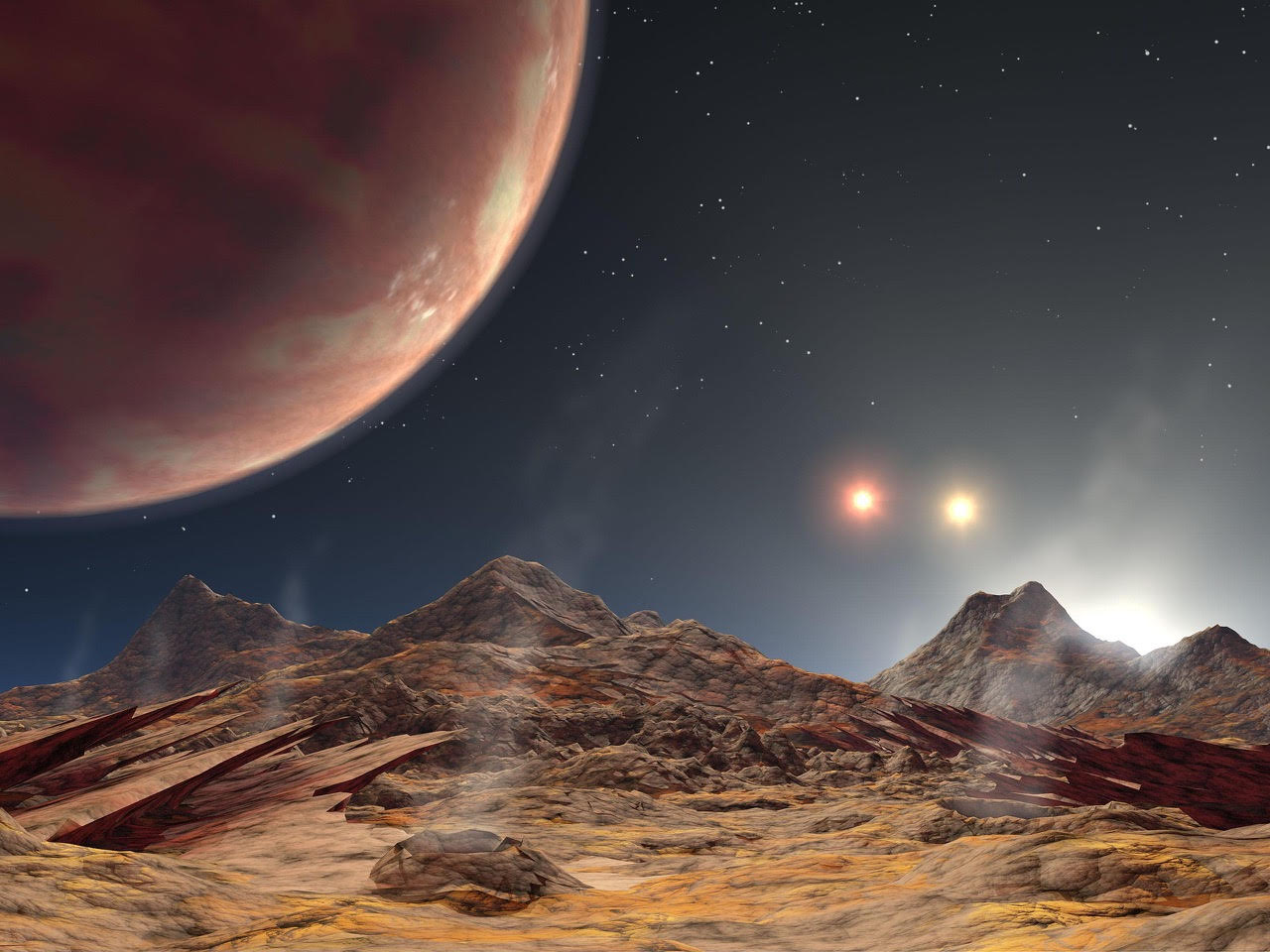

3. ESOPIANETI: ALCUNE PROPRIETÀ FISICHE

Sulla base dell’ormai notevole mole di dati disponibili possiamo concludere che gli esopianeti presentano caratteristiche ampiamente variabili. D’altro canto, una significativa variabilità è osservabile anche nel nostro Sistema solare, che vede la presenza di pianeti più piccoli, più interni e prevalentemente rocciosi, dotati o meno di atmosfera, accanto a pianeti più esterni, di dimensioni ben maggiori e in prevalenza gassosi.

È da notare, in ogni caso, che moltissime tipologie di esopianeti osservati sono assenti nel nostro sistema.

I criteri utilizzabili per classificare gli esopianeti possono essere diversi: una prima opzione è quella di assumere come discrimine la dimensione planetaria. In tal caso una possibile tassonomia distingue tra pianeti tipo Terra (con raggi da 1.25 a 2 volte il raggio terrestre R⊕), pianeti denominati super Terre (raggi tra 2 e 6 R⊕) e pianeti gioviani (raggi tra 6 e 15 R⊕).

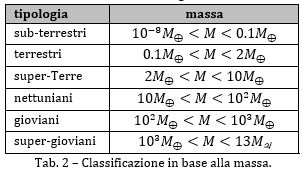

Se invece è la massa M a fungere da grandezza parametrizzante, possiamo distinguere (tabella 2, dove M⊕ e M♃ rappresentano rispettivamente la massa della Terra – circa 6×1024 kg – e quella di Giove – circa .9×1027 kg o 330M⊕ ) tra pianeti sub-terrestri, terrestri, super-Terre, nettuniani, gioviani e super-gioviani. Al di là del limite di 13 M♃ si entra nel dominio degli oggetti propriamente stellari.

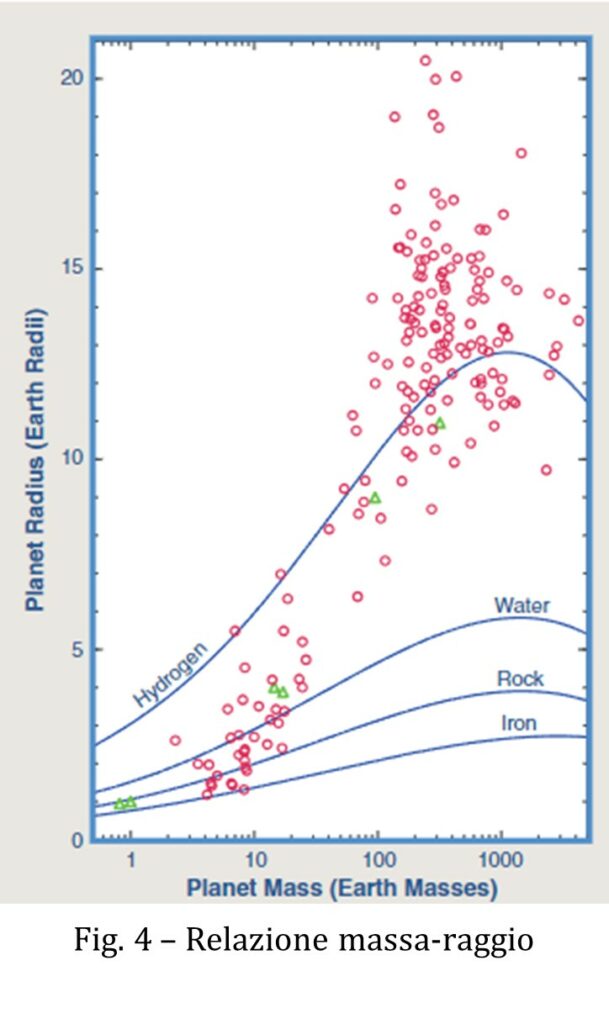

Dai dati relativi a raggio e massa è possibile calcolare la densità: a partire da questa si possono quindi avanzare ragionevoli ipotesi circa la struttura e la composizione del pianeta (ferro, roccia, acqua, idrogeno ecc.).

Dimensioni e masse esoplanetarie variano quindi ampiamente (figura 4): esistono ad esempio giganti gassosi comparabili a Giove o Saturno, ma anche pianeti molto più grandi e massicci di questi. In alcuni casi, come in quello dei “gioviani caldi” (tra i primi a essere scoperti), la vicinanza alla stella ospite è tale da determinare temperature planetarie altissime, anche superiori a 2000 K.

I pianeti nettuniani, con dimensioni simili a quelle di Nettuno o Urano, sono caratterizzati da estese atmosfere esterne dominate da idrogeno ed elio, avvolgenti un nucleo probabilmente roccioso. Esistono poi situazioni intermedie (pianeti del tipo “mini-Nettuno”), aventi dimensioni intermedie tra quelle di Nettuno e quelle terrestri: tale tipologia planetaria è assente nel nostro Sistema solare.

Tra i pianeti terrestri, le super-Terre, dotate o meno di atmosfera, hanno massa compresa tra quella terrestre e quella di Nettuno. I pianeti terrestri in senso stretto hanno invece dimensioni uguali o inferiori a quelle della Terra e risultano composti da rocce, silicati, acqua o carbonio.

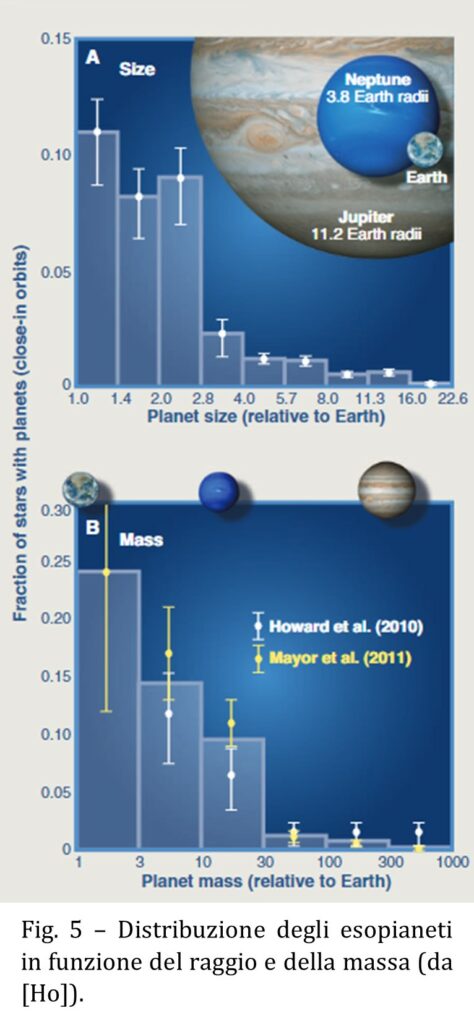

L’esame di figura 5 consente di farsi un’idea della distribuzione dei pianeti (in orbita stretta) in funzione delle dimensioni (A) e delle masse (B): pianeti con raggi e masse relativamente “piccoli” (R≲2.8R⊕; M≲30M⨁) risultano decisamente maggioritari (si tratta di conclusioni significativa ma in ogni caso da riguardare con una certa cautela, in quanto potrebbero risentire di “effetti di selezione”, ossia del fatto che i nostri strumenti individuano più facilmente alcune tipologie planetarie rispetto ad altre).

Per i pianeti dotati di atmosfera, di particolare interesse risulta proprio la determinazione della composizione e della dinamica atmosferiche: si può risalire a tali informazioni tramite l’analisi spettroscopica della luce che giunge a noi (spettro di assorbimento) dopo avere attraversato l’atmosfera planetaria durante un transito davanti alla stella ospite.

Una grande mole di tali analisi spettroscopiche è stata effettuata nell’ultimo decennio dal Telescopio Spaziale Hubble (HST, immesso in orbita terrestre nel 1990) e, soprattutto, dal “successore” di Hubble, il Telescopio Spaziale James Webb (JWST, che orbita attorno al Sole dal 2021). Ad esempio, proprio a Webb si deve la rilevazione, annunciata il 24 agosto 2022, di diossido di carbonio (CO2, anidride carbonica) nell’atmosfera dell’esopianeta gigante gassoso WASP-39b: per la prima volta la presenza di tale molecola è stata osservata al di fuori del Sistema solare.

Lo studio delle atmosfere esoplanetarie è dunque un campo di ricerca relativamente recente: se i primi studi sono stati condotti su pianeti del tipo gioviano-caldo, risale a soli pochi anni fa (2017) la prima osservazione dell’atmosfera di un esopianeta di tipo terrestre (GJ 1132 b) o dell’atmosfera di super-Terre. Ad esempio, la super-Terra GJ 1214b sembra possedere un’atmosfera composta interamente di vapore acqueo.

Come ben si comprende, proprio la presenza o meno di acqua riveste un grande interesse: per quanto sappiamo della nascita della vita sul nostro pianeta, infatti, stabilire quanto sia diffusa l’acqua allo stato liquido in ambienti esoplanetari è un dato in grado di modificare la stima della probabilità che la vita possa nascere su altri mondi.

Fine parte 3a di 4 – segue..

Bibliografia:

- [As] Asimov I., Civiltà extraterrestri, Mondadori, Milano (1986)

- [BT] Barrow J.D., Tipler F.J., Il principio antropico, Adelphi, Milano (2002)

- [Co] Covone G., Altre Terre, HarperCollins, Milano (2023)

- [CWDM] Conselice C.J, Wilkinson A., Duncan K., Mortlock A., The Evolution of Galaxy Number Density at z < 8 and its Implications, https://arxiv.org/abs/1607.03909v2 (2016)

- [He] Heidegger M., Essere e tempo, Longanesi, Milano (2005)

- [Ho] Howard A.W., Observed Properties of Extrasolar Planets, Science, 340, 572-576 (2013) DOI: 10.1126/science.1233545

- [MAR] Mahima K., Aditee M., Ritesh R., Exoplanet Detection: A Detailed Analysis, arxiv:2404.09143v2 (2024)

- [NEA] Nasa Exoplanet Archive, https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/

- [PHM] Petigura E.A, Howard A.W., Marcy G.W., Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 110, n. 48, 31 ottobre 2013, pp. 19273–19278 DOI:10.1073/pnas.1319909110.

- [Pl] Platone, Repubblica, libro X, Mondadori, Milano (2008)

- [We] Wenda C., The Comparison of Five Methods of Detecting Exoplanets. Highlights in Science, Engineering and Technology, 38, 235-244 (2023). DOI:10.54097/hset.v38i.5812

Autore: Ivan Cervesato

0 commenti