Sono un’anima errante e vago sola nel cielo grigio di Venezia. Non ho consistenza, sono uno spirito vagabondo, aria nel vento. Prima del mio gesto insano avevo carne e sangue. E un corpo sensuale, che fremeva alle carezze del mio sposo.

Vivevo in un bel palazzo che si affacciava sul Canal Grande. Ora non ho riparo, né affetti, né speranze. Vorrei tornare nei miei cieli, ma non so come fare.

Al cospetto del Dio di questo paese mi sono sentita dire:

“Non posso fare nulla per te, mia cara. Mi addolora saperti raminga, ma devi capire. Io non sono il tuo Dio e non ho mezzi per darti una mano. Dovresti rivolgerti a Buddha o Tengri, insomma a una divinità del vostro empireo. Non sono molto informato sulle altre giurisdizioni. Ne ho abbastanza della mia.”.

“Signore, ti prego, non conosco la strada per tornare nella mia terra. Sono solo l’anima infelice di una giovane donna. Marco mi aveva portata qui. Io l’ho seguito per amore. Non ho mai fatto nulla di male, mi sono limitata ad amare con tutto il mio cuore e a ubbidire.”.

“Giusto, hai proprio toccato un punto critico. Secondo i miei comandamenti tu e il tuo Marco siete vissuti nel peccato: il vostro matrimonio qui non era valido. Quindi sei colpevole, anche se penso che il tuo Dio ti consideri innocente. Benedette ragazze, dovreste essere più accorte. Traversate mezzo mondo per seguire un uomo affascinante senza pensare alle conseguenze.”.

“Ci amavamo teneramente. Pensavo che un affetto sincero superasse ogni convezione. Perché dici che ho sbagliato?”.

“Devi capire che anche gli animali a loro modo si amano. Ma per gli uomini esistono regole che cercano di limitare la promiscuità e la fornicazione. Come spiegarti… se lascio gli uomini liberi di fare ciò che desiderano il mondo diventa una bolgia. Hai presente Babilonia? No, certo che non ce l’hai presente. Di sicuro non l’hai mai sentita nominare.”.

Mi sembrò di leggere sul suo viso un’espressione di compatimento.

“E poi, vogliamo parlare del suicidio? Eri disperata, certo, ma questo non giustifica il crimine scellerato di cui ti sei macchiata, una colpa che non si può perdonare. Avrai molto tempo per meditare sui tuoi passi falsi.”.

Scosse la testa e mi rivolse un sorriso di circostanza. Il suo sguardo era distante. Cercai inutilmente un barlume di comprensione negli occhi che sembravano fatti di nebbia. Pensai fosse stanco, consumato dal peso delle responsabilità. Alzò una mano e accennò un segno di croce. Si voltò e sfumò nel cielo nuvoloso.

Rimasi sospesa a mezzaria senza sapere cosa fare. Il mondo mi ronzava intorno inconsapevole. Capii di essere un’anima senza dimora e senza prospettive e così cominciai a vagare per le calli e i canali in cerca di nulla.

Ripensai alle parole di Dio. Non avevo idea che essere la sposa di Marco Polo fosse un peccato. La nostra era stata una comunione di anime. Lo vidi per la prima volta al cospetto di mio padre. Mi colpirono i suoi grandi occhi, neri come la notte. Le folte sopracciglia gli davano un’aria corrucciata, finché le sue labbra non si schiudevano a un sorriso bonario. La carnagione bianca contrastava con la barba scura che gli incorniciava il volto. Aveva un che di gentile. Ero rapita da quella bellezza esotica e non riuscivo a distogliere lo sguardo. Lo fissavo come un bimbo di fronte a un dolcetto della luna, cucinato in onore della dea Chang nella notte di metà autunno. Mia sorella, che era in piedi di fianco a me, me lo fece notare. Allora abbassai la testa prima che qualcuno della mia famiglia se ne accorgesse. Rimasi ferma come una statua di sale e mi misi in ascolto. La voce del giovane era profonda. Mi sembrava di sentire il suono del vento quando si inabissa in una gola di montagna. Parlava lentamente in un cinese stentato, mentre i due uomini che erano con lui si esprimevano nella nostra lingua con molta più facilità.

Alla fine del colloquio mio padre li licenziò con cortesia. Dalla sua faccia soddisfatta capii che ne aveva avuto una buona impressione e che era disposto a stipulare accordi. Questo è un buon segno, pensai, resteranno alla reggia per un po’. L’immagine di quel ragazzo si era fissata nella mia mente e io non riuscivo a pensare ad altro.

La sera mi sedetti vicino alla finestra aperta e presi il liuto tra le mani. Il legno lucido dello strumento rifletteva la luce rossa del crepuscolo. Indossavo una veste di lucente seta celeste, impreziosita da tralci di magnolia e minuscoli usignoli ricamati in oro. Cominciai a pizzicare le corde quasi per gioco. Poi le dita sfuggirono al mio controllo e crearono una struggente melodia, che si diffuse nell’aria, raggiuse il giardino e le cime degli alberi. Chiusi gli occhi e cantai, seguendo le note. Non avevo mai eseguito una canzone così soave. Marco era affacciato alla finestra e mi ascoltava. Tempo dopo mi confessò di essersi innamorato di me ascoltando la mia voce vellutata, che sembrava l’assolo di un angelo.

Mio padre, l’Imperatore Kublai Khan, era un uomo illuminato e giusto. Accoglieva con simpatia gli stranieri che si presentavano a corte, perché riteneva che ci fosse sempre qualcosa da imparare da chi viene da lontano. Inoltre, era sua convinzione che la tolleranza religiosa facilitasse i rapporti tra i regnanti e i sudditi. Pensava anche che le persone fossero più felici se si esprimevano nella loro lingua.

“Nel nostro immenso paese ci sono tantissime etnie.” – era solito dire – “Sarebbe un’impresa senza senso obbligare tutti a parlare una lingua di stato. E poi quale dovremmo scegliere? La lingua della Mongolia, che è la mia terra, solo perché sono l’Imperatore, oppure quella della regione più popolosa dell’impero oppure quella più soave, adatta alle canzoni d’amore?”.

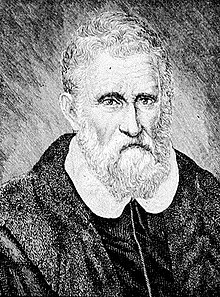

Marco_Polo_portrait

A corte si incontravano studiosi provenienti da diversi paesi. Era divertente osservare quella folla di uomini vestiti nei modi più strani con bizzarri copricapi colorati. Alcuni avevano la pelle chiara come quella di un neonato, mentre altri sembravano scolpiti nel cuoio, tanto erano scuri. Mio padre si circondava di consiglieri confuciani, di guardie mongole, di esperti di finanza che venivano dai paesi di fede islamica.

“Mi importa la loro mente e non il colore della loro pelle o il nome del loro dio.” – sosteneva – “Ciascuno porta qualcosa di buono dalla sua terra, qualcosa che noi non abbiamo e che possiamo acquisire. Che sia il seme di una pianta o una fulgida idea non interessa, l’importante è che arricchisca le nostre conoscenze e possa essere sfruttato.”.

Quando Marco chiese la mia mano, mio padre sorrise.

“Ti sei deciso, finalmente! Sono mesi che ti osservo e mi domandavo quando mi avresti confessato i tuoi sentimenti per Hao. Nella tua lingua significa persona virtuosa. È bellissima, ma sono certo che non si sia lasciata deflorare da nessuno. Te la concedo in sposa. Trattala bene, è una gemma rara.”.

“Grazie, grande Khan. La terrò fra le mie mani come fosse il gioiello più prezioso.”.

“Bene, sarà per te un motivo in più per restare qui alla mia corte. Sei un ragazzo sveglio e pieno di idee. Ho grandi progetti per il tuo futuro. E anche per il mio…” – esclamò, ridendo di gusto.

Furono anni sereni, anche se la nostra unione non fu benedetta da un figlio. Quando Marco era in missione per conto di mio padre io mi occupavo del giardino, dove coltivavo una qualità di peonie particolare, di un caldo color fucsia. C’era anche un pesco che in primavera si riempiva di delicati fiori rosa. Avevo piantato l’albero quando ero ancora un’adolescente perché noi cinesi pensiamo sia di buon auspicio per chi è alla ricerca del vero amore. Ma i miei preferiti erano i gigli che avevo ricevuto in regalo al mio matrimonio perché simboleggiano l’unione felice tra due anime. Alcuni erano bianchi, altri di un bel color zafferano con delle minuscole macchie marroni. Quando le pianticelle sfiorivano, tagliavo i fiori, ma non le foglie. Gli anziani dicono che in questo modo la pianta riporti nel bulbo tutte le energie necessarie per tornare a fiorire.

Non avremmo mai dovuto lasciare la Cina, dove avevamo trascorso diciassette anni spensierati, amandoci come due giovani puledri. La mia famiglia aveva accolto mio marito come un figlio. Ma, come è comprensibile, lui aveva nostalgia del suo paese e sentiva il desiderio di rivedere i suoi cari. Certo non poteva sapere cosa ci aspettava. I viaggi e le esperienze vissute in oriente, uniti alla sua sete di conoscenza, avevano allargato a dismisura i suoi orizzonti. Non era lo stesso uomo che era partito da Venezia tanto tempo prima. Aveva conosciuto popoli diversi, aveva traversato deserti infuocati e lussureggianti foreste, si era immerso in profumi inebrianti e in polverose tempeste. Queste esperienze si erano depositate nella sua mente, alterando il modo di osservare il mondo ed esaltando la curiosità. I viaggiatori non tengono conto del fatto che chi rimane a casa non ha gli strumenti per cambiare, guarda senza vedere e teme ciò che non rientra nella sua normalità.

Quando decise di partire mi chiese di seguirlo. Io sentii una stretta al cuore. La interpretai come la paura che sommerge chiunque debba affrontare un’esperienza del tutto nuova. Pensai che fosse il dispiacere di abbandonare i genitori e i fratelli, che avrei potuto non rivedere più. Ma col tempo mi resi conto che si trattava di un presagio, un avvertimento di uno spirito benigno che non avevo voluto ascoltare.

“Mia cara, mi sembri turbata.” – mormorò mio marito, prendendo le mie mani nelle sue – “Voglio farti conoscere la mia famiglia e la mia meravigliosa città.”.

“Amore mio, ho paura dell’ignoto. Non mi sono mai mossa dalla corte imperiale e non conosco la tua lingua. Ho imparato solo le tenere parole che mi sussurri sotto le lenzuola quando la luna è alta.”.

Sorrisi, cercando di nascondere il mio disagio.

“Devo portarti con me, non riesco a vivere senza averti accanto. E poi, sai bene che il cammino è lungo e pieno di imprevisti. Ogni viaggio è un’incognita: sai quando parti, ma non sai se e quando arrivi. Rischieremmo di non vederci più.”.

Mi strinse a sé e mi baciò dolcemente.

“Hai ragione, amore mio. Se restassimo separati per molto tempo, le nostre anime appassirebbero come le foglie del larice dorato. D’accordo, ce ne andremo insieme. E che gli dei ci assistano.”.

Il viaggio fu lungo e faticoso, ma gli ostacoli che incontrammo non furono nulla al confronto delle difficoltà che mi attendevano a Venezia.

Quando scesi dalla barca lunga e stretta che ci portò al palazzo dei Polo notai gli sguardi che mi lanciavano le persone che transitavano sulla riva. Non si trattava di interesse o di sorpresa, no, era una malevola curiosità. I ragazzini ridacchiavano, indicando i miei occhi. Una donna si avvicinò e afferrò il mio copricapo per strapparlo. Un servitore di Marco la cacciò via in malo modo. Guardai mio marito con le lacrime agli occhi. Ero cresciuta nella convinzione che le differenze fossero una risorsa, ma dovetti constatare che i veneziani, invece, le consideravano un’infamia.

“Non ti preoccupare.” – disse lui – “È gente grezza, che non mai visto nulla del mondo. Non sanno apprezzare la tua bellezza orientale e i tuoi meravigliosi occhi a mandorla. Sei stanca, vedrai che domani Venezia ti sembrerà più accogliente.”.

Gli credetti perché avevo piena fiducia in lui, ma la situazione purtroppo non migliorò.

La città era bellissima, con gli innumerevoli canali, nei quali si specchiavano gli arabeschi marmorei dei palazzi. Avrei voluto perdermi nel dedalo di calli e far risuonare la mia musica negli ampi campielli. Ma quando camminavo per la strada le donne mi additavano e le più audaci cercavano di toccarmi i capelli o le mani, come fossi un animale strano. Rinunciai ai copricapi che al mio paese erano il simbolo della mia appartenenza alla stirpe reale. Raccolsi i capelli in semplici acconciature. Non rinunciai però agli abiti di seta lucente che avevo portato con me. Erano la mia seconda pelle e non volevo barattarli con i vestiti delle veneziane, ricchi di fiocchi e gingilli, perché non si adattavano al mio corpo sottile. Non ero disposta a rinunciare alla cultura della mia terra, perché significava perdere la mia identità.

Mi sentivo umiliata e soprattutto non capivo il perché dell’ostinato malanimo di cui ero oggetto. Certo, non parlavo veneziano, ma mi sarei messa a studiare. Volevo sapere tutto della storia e dei costumi della città che mi ospitava. Volevo scoprire l’anima di questo strano luogo e delle sue origini. Mi chiedevo, per esempio, perché secoli prima gruppi di uomini avessero lasciato le loro case sulla terraferma e avessero deciso di stabilirsi nelle isole della laguna. Ero stupita di come fossero riusciti a costruire edifici così imponenti trasportando i materiali sull’acqua, anziché via terra. Tempestavo Marco di domande e lui paziente rispondeva e raccontava.

Marco era sempre molto impegnato e si assentava per settimane per seguire i suoi commerci. Le mogli dei suoi fratelli mi detestavano e non venivano mai a farmi visita, né mi ringraziavano per i piccoli doni che mandavo loro. La solitudine incupiva la mia anima, come i nuvoloni carichi di pioggia oscurano il cielo e preludono alla furia distruttrice degli elementi. Mi sentivo delusa e amareggiata. Ogni tentativo di interagire con gli altri si risolveva in una nuova ferita. Così la musica divenne l’unica consolazione. Tenevo in grembo il liuto e ne carezzavo la superficie, come fosse un neonato. Poi facevo scorrere le dita lentamente sulle corde di seta e infine le pizzicavo qua e là per saggiarne il suono. Erano preliminari importanti per diventare tutt’uno con lo strumento, per essere parte di esso. Succedeva lo stesso quando facevo l’amore con mio marito: io aderivo al suo corpo come se ne facessi parte e lui diventava parte del mio. Andavamo all’unisono, come il flauto di bambù e le labbra del musico, o lo yangqin e le mani di chi ne trae le note.

Al tramonto mi sedevo alla finestra e affidavo la melodia al vento. Immaginavo che fluisse leggera sull’acqua dei canali fino a raggiungere la riva del mare e da lì salpasse solcando le onde fino all’orizzonte e oltre. Immaginavo che il nastro di note approdasse a spiagge dorate e superasse villaggi e distese di fiori, sfiorando la superficie dei laghi e la sabbia dei deserti, per toccare infine la mia terra, di cui sentivo una dolente nostalgia.

La mia casa si stava trasformando in una prigione dorata, un confino volontario, nel quale mi sentivo protetta. Mi chiusi come un’ostrica e rinunciai a uscire nelle ore di sole. Mi concedevo lunghe passeggiate la notte, coperta da un mantello scuro. Era pericoloso, certo: le calli erano infestate di malviventi che si celavano negli angoli più bui e non si facevano scrupoli ad uccidere per pochi denari. Preferivo il rischio alla cattiveria delle persone. La vita aveva perso significato e la mia anima aveva preso una china discendente. Mi chiedevo se la mia presenza avesse una qualche utilità nell’economia dell’universo. Marco era l’unico ponte tra me e il mondo, ma le sue assenze duravano settimane. Mi aveva promesso che prima o poi saremmo tornati in Cina. Ma quando? Sapevo che era troppo impegnato con il suo lavoro e io non insistevo. Mi amava, ma il suo amore non bastava a scacciare i pensieri cupi.

Correva l’anno 1298, quando uno scherzo maligno mise fine alla mia vita. Marco era stato richiamato nelle file dell’esercito della Serenissima durante la lunga guerra con la Repubblica di Genova. Le notizie erano rare e contraddittorie. Alla solitudine si era aggiunta la preoccupazione per la sua sorte. Quando seppi che, durante una battaglia in mare, la flotta veneziana era stata distrutta e Marco era stato catturato, fui invasa dalla disperazione. Trascorrevo le giornate tra riti propiziatori e offerte agli dèi. Pregavo gli antenati della mia famiglia, certa che, vegliando su di me, avrebbero potuto rimescolare le carte del destino avverso.

Un triste giorno le cognate di Marco si presentarono alla porta vestite di nero. Un lungo velo di sottile pizzo copriva i loro volti. Quando mi videro mi corsero incontro e mi abbracciarono.

“Il nostro caro Marco è morto.” – esclamarono all’unisono – “Che tragedia, povera cara!”.

Ebbi giusto il tempo di osservare che le loro parole erano in disaccordo con l’espressione dei visi, come fossero un acuto stonato in una soave melodia. Fu un istante prima di cadere a terra svenuta. Quando ripresi i sensi se ne erano già andate. Speravo di aver avuto un incubo, ma le lacrime della fantesca mi riportarono alla realtà. Mio marito era morto e il mio cuore se ne era andato con lui. Mi sentivo svuotata, un involucro cavo che si stava riempiendo di lacrime. Non c’era più nulla che avesse senso, non avevo motivi per continuare a vivere. L’unica fonte di felicità mi era stata strappata. Quella notte, quando l’oscurità sommerse lieve la casa, indossai un vestito di seta rosso rubino. Raccolsi i lunghi capelli neri, fermandoli con dei pettini a motivi floreali, dai quali partivano sottili catenelle d’oro. Volevo essere bellissima se mai avessi incontrato lo spirito di Marco nell’aldilà. Pregavo ardentemente perché le nostre anime fossero accolte insieme in uno dei tanti paradisi, non importava quale. Salii sul davanzale, guardai giù per assicurarmi che il canale fosse deserto e mi lasciai cadere, scivolando silenziosa nell’acqua. Trovarono il mio corpo al mattino.

Non appena la mia anima si librò nell’aria, mi misi alla ricerca di Marco. Bussai alle porte del cielo, chiesi ai miei antenati, disturbai persino i fantasmi dei martiri cristiani, ma nessuno lo aveva visto. Alla fine capii che le cognate mi avevano mentito e che Marco era ancora a Genova, imprigionato, ma vivo.

Così rimasi sospesa come un giovane cigno che abbia perso di vista lo stormo durante una lunga migrazione. Talvolta, quando i pensieri tristi affollano quel che resta della mia mente, mi metto a cantare. Questo è uno di quei momenti. La nostalgia dell’amore perduto copre ogni altro sentimento. Non avendo più corpo, non ho lacrime per lavare il dolore. Mi siedo sul cornicione di quella che era la mia casa. Uno spicchio di luna si riflette sul canale. L’acqua lo frantuma in minuscole scintille candide. Lascio fluire la mia voce flautata, intonando una canzone della mia terra. Un passante che vaga nel buio delle calli guarda verso l’alto cercando di capire da dove venga la melodia. Dedico a lui la mia musica celestiale, perché il suo cuore si liberi dagli affanni e sia leggero come una candida piuma.

Autore: Virginia Coral

0 commenti