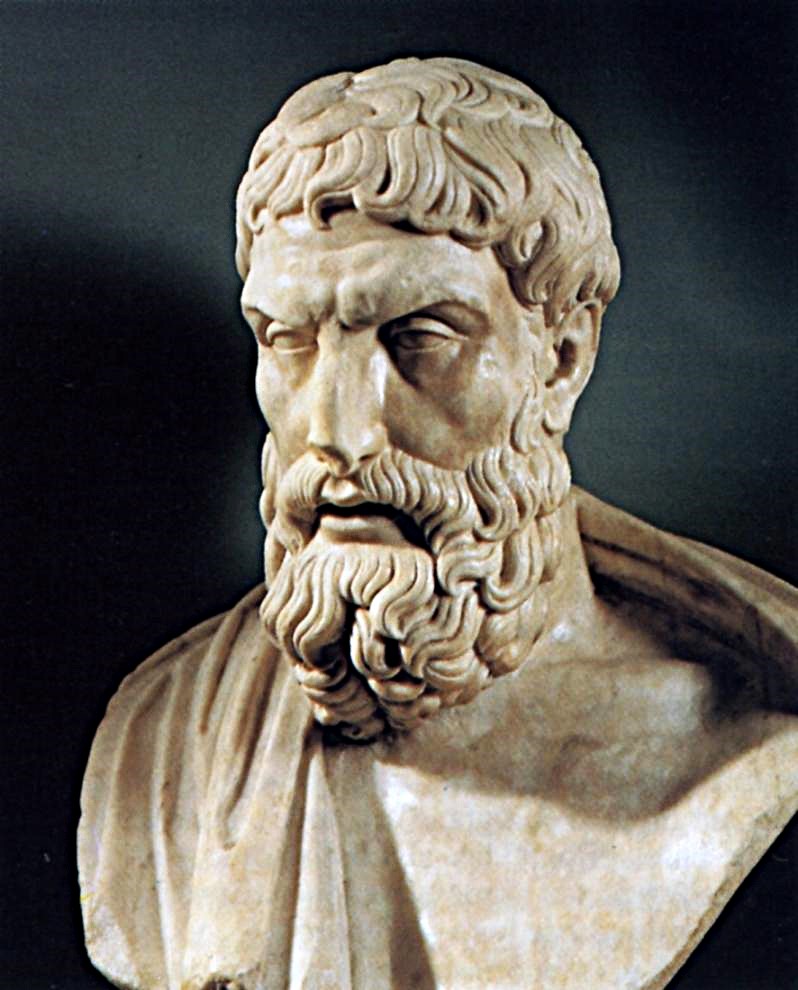

L’EPICUREISMO (parte terza)

Epicuro nacque a Samo (l’isola che aveva dato i natali anche a Pitagora) nel 341 a.C. e si trasferì poi ad Atene dove fondò la sua scuola. Come sede non scelse un ginnasio o i dintorni di un tempio famoso, ma un edificio circondato da un giardino (gr. képos) alla periferia della città; ed anche questo è un segno del cambiamento dei tempi. “Quelli del giardino” furono chiamati gli epicurei, come già “quelli del portico” gli stoici.

La fisica epicurea è rigorosamente materialistica e meccanicistica, cioè basata sul movimento di particelle materiali, gli atomi, che si muovono dall’alto verso il basso per effetto del loro peso. Affidandosi a fattori esclusivamente fisici tale concezione esclude, a differenza di quella stoica, ogni forma di finalismo, di destino e/o di provvidenza.

Gli atomi, in particolari circostanze, possono subire una deviazione (clinàmen) rispetto al corso originario e ciò serve a spiegare in campo fisico la loro possibilità di incontrarsi e di combinarsi, in campo etico la possibilità della libertà di scelta (giacché anche noi siamo costituiti da atomi).

L’etica epicurea si propone la ricerca del piacere e della felicità. Ma non si tratta, si badi bene, del piacere smodato dei sensi, come vorrebbero alcuni fuorvianti luoghi comuni sull’epicureismo. Si tratta piuttosto dell’assenza di dolore e di sofferenza: un ideale in piena sintonia con i bisogni caratteristici di chi vive in un’epoca difficile, come s’è detto sopra (vedi la parte seconda).

L’etica dell’epicureismo, al pari di quella stoica, ha infatti una forte valenza “consolatoria”: serve a incoraggiare l’uomo, a rassicurarlo nei confronti delle sue paure più grandi, a permettergli di raggiungere una condizione di imperturbabilità (gr. ataraxìa) nei confronti di ogni possibile male.

Ma quali sono queste paure e questi mali? Epicuro ne indica quattro fondamentali:

- la paura degli dei

- la paura della morte

- la paura dell’infelicità

- la paura del dolore fisico.

Contro questi malanni il filosofo propone altrettanti antidoti o farmaci. Si tratta del celebre “tetrafarmaco” o “quadrifarmaco” epicureo.

La paura degli dei viene contrastata dalla considerazione per cui, proprio in quanto dei, essi sono superiori e benevoli e vivono un’esistenza beata senza crucciarsi per i nostri difetti e per le nostre mancanze.

La paura della morte si vince tenendo presente che noi non la conosciamo mai direttamente, non conviviamo mai con essa, in quanto il suo arrivo coincide con la nostra assenza totale e definitiva.

L’infelicità non è da temersi perché proprio il tetrafarmaco epicureo ci assicura la facile raggiungibilità del piacere (inteso come sopra) e quindi della felicità.

Il dolore fisico non è una minaccia temibile in quanto o non è grave, ed in tal caso è facilmente sopportabile, oppure lo è ed in tal caso ci porta rapidamente alla morte, che a sua volta non è da temere, come visto in precedenza.

Una celebre frase di Epicuro afferma: “Se non fossimo turbati dal pensiero delle cose celesti e dalla morte e dal non conoscere i limiti dei dolori e dei desideri, non avremmo bisogno della scienza della natura”.

Così, la conoscenza di noi stessi e delle leggi della natura ci aiuta a conquistare quella che oggi chiameremmo la nostra “resilienza”, ossia la resistenza nei confronti del dolore fisico (aponìa) e dei turbamenti dell’anima o della mente (ataraxìa o imperturbabilità).

Anche l’epicureismo dunque, al pari dello stoicismo, si rivela figlio dei tempi e come tale reca il proprio contributo al cammino della verità “nella differenza della parola” e “nella differenza del sapere”, cioè a livello dell’interpretazione e della riflessione critica, come abbiamo già avuto modo di rilevare in precedenza (vedi: “Il cammino della verità – 3. La nascita della filosofia”).

Leggi anche

Il cammino della verità – 5 L’età ellenistica

Il cammino della verità – 5 L’età ellenistica – parte seconda

Autore: Roberto Maria Pittella

0 commenti