Indagine antropologica

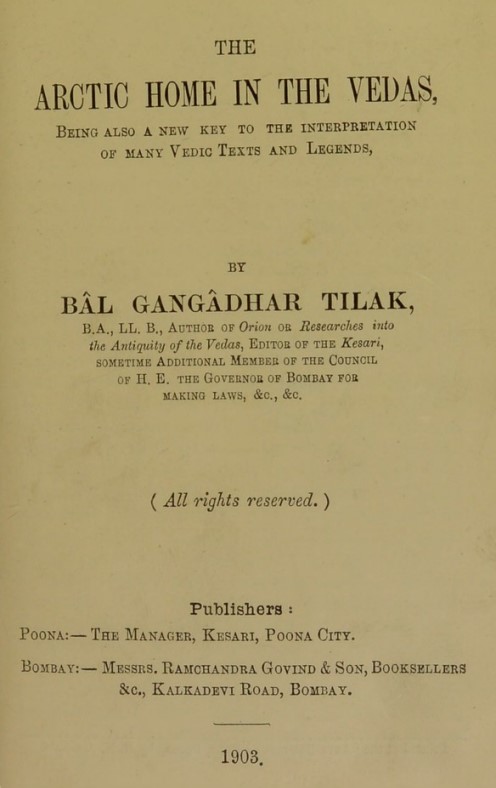

Per questa indagine mi è stato da guida un testo abbastanza datato (1903, ristampato nel 1994) dal titolo La dimora artica nei Veda di Bâl Gangâdhar Tilak, monaco e filosofo induista molto colto.

Figura1 – Copertina del libro The Arctic Home in the Vedas, edizione 1903

Figura 2 Foto-ritratto di Bâl Gangâdhar Tilak

In questo studio l’autore cerca di dimostrare che i calendari usati dalle antiche culture europee sono ispirati a calendari anteriori usati da una popolazione che ha dimorato nelle regioni artiche. Infatti, secondo Tilak “molte testimonianze del calendario artico sono rintracciabili nella mitologia delle razze Ariane occidentali di popoli, come Celti, Germani, Slavi, Greci, Romani”[1]. Avvertiamo il lettore che, nella sua esposizione, l’autore usa spesso i termini “Ariano” o “razza Ariana” per indicare le popolazioni di origine indoeuropee. All’epoca dell’autore si usavano impropriamente tali termini, oggi passati in disuso, perché “ariano” è un termine attinente al campo linguistico, non adatto a definire alcuna razza umana e peraltro senza un preciso fondamento scientifico. Nel presente studio, quindi, quando ricorre questo termine, bisogna relativizzarlo per quello che l’autore intende comunicare.

Il nostro monaco induista asserisce che per i Celti la notte che precede il 1° Novembre era la fine dell’anno e conseguentemente il 1° Novembre rappresentava il capodanno celtico e riporta, a tale proposito una citazione del prof. Jhon Rhys: “Ora, poiché i Celti avevano l’abitudine, in tempi antichi, di contare gli inverni e di dare maggiore importanza alla notte e all’inverno, piuttosto che al giorno e all’estate, io penserei che l’ultimo giorno dell’anno, nel racconto irlandese della morte di Diarmait possa corrispondere alla veglia di Novembre, ossia All-Hallowen, la notte che precede l’irlandese Samhain, ossia la notte delle calende d’inverno”[2]

[1] B. G. TILAK, La dimora artica nei Veda, ECIG, Genova, 1994, p. 290.

[2] J. RHYS, Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by Celtic Heathendom, Williams and Norgate, London, 1892.

Figura 3 Un rito della festa di Samhain (capodanno celtico), il passaggio dalla luce alla stagione oscura

Tilak prosegue: “Per quanto attiene all’antico calendario greco, il prof. Rhys ha dimostrato che l’antico anno finiva con le feste di Apaturia, mentre l’anno nuovo iniziava con le feste di Chalceia, vetusta festività in onore di Efesto e Atena, la cui data cadeva nel mese di Pianepsione che è all’incirca l’ultimo giorno di ottobre […] Egli conclude la comparazione del calendario greco e celtico asserendo: «l’anno comune ai Celti e ai Greci era dello stesso tipo e non è improbabile che altri rami della famiglia Ariana, nel tempo antico, avessero similmente l’anno uguale ad essi»”[3].

In pratica, secondo le ricerche del monaco, le antiche popolazioni che dimoravano nelle regioni artiche molto vicine al Polo, dividevano l’anno in sei mesi di luce e sei mesi di oscurità, ma via via che si scendeva di latitudine aumentavano i mesi di luce, diminuendo di conseguenza quelli di oscurità, pur conservandosi la stessa struttura calendariale. A questo proposito Tilak riferisce la leggenda celtica della fanciulla Fedelm dalle nove forme, una più bella dell’altra, che insieme al padre va ad incontrare l’eroe solare Cuchulainn offrendogli delle cure rigeneranti in modo che lui, fortificato, possa meglio affrontare il nemico incombente, che in senso metaforico è rappresentato dalle potenze delle tenebre al termine del periodo estivo. Ancora una volta l’autore riporta il risultato dello studio comparato di Rhys, il quale “considera Fedelm come una specie di dea Atena con nove forme di bellezza, e riferisce il mito di Atena, che tesseva un peplo per il suo protetto Eracle, e che faceva sprizzare dal suolo una fonte di acqua termale per aiutarlo, alla fine della giornata con un bagno rigenerante […] Comunque il mistero delle nove forme di bellezza è svelato se noi riferiamo queste leggende ai nove mesi di luce solare, alla fine dei quali il dio Sole tramontando è rinfrescato, o rinvigorito in vista della battaglia contro i demoni delle tenebre”[4].

Alle nostre latitudini, dunque, i nove mesi di luce sono quelli da Febbraio a Ottobre compresi, quando la luce solare illumina la giornata per molte ore, mentre i tre mesi restanti dell’anno, cioè da novembre a gennaio compresi, sono i mesi di oscurità, in cui la luce solare illumina la giornata per poche ore.

[3] B. G. TILAK, Op. Cit., pp. 285-286.

[4] B. G. TILAK, Op. cit., p. 287.

I calendari etrusco e romano

Mi sento di condividere l’idea generale di un rapporto tra il calendario delle antiche popolazioni artiche e quello dei Celti e di altri antichi popoli europei come i Romani. Nel caso dei Romani sappiamo che il loro primitivo calendario, “detto Romuleo, con ogni probabilità di derivazione etrusca, era composto in origine da 10 mesi e certamente cominciava da marzo […] Da Censorino, autore latino del III secolo, con il suo De Die Natali (20,30) sappiamo che il calendario Romuleo era così composto: Martius (31 giorni); Aprilis (30 giorni); Maius (31 giorni); Iunius (30 giorni); Quintilis (31 giorni); Sextilis (30 giorni); September (30 giorni); October (31 giorni); November (30 giorni); December (30 giorni). In totale, quindi, il calendario sarebbe durato 304 giorni e ci sarebbero stati 61 giorni in inverno che non venivano assegnati ad alcun mese. In pratica, dopo Dicembre, ci sarebbe stato un periodo di attesa, di cui non sappiamo il nome e si sarebbe ripreso nuovamente il conteggio al Marzo successivo”[5]. È stato poi Numa Pompilio (715-673 a.C.) ad aggiungere al calendario i due mesi mancanti.

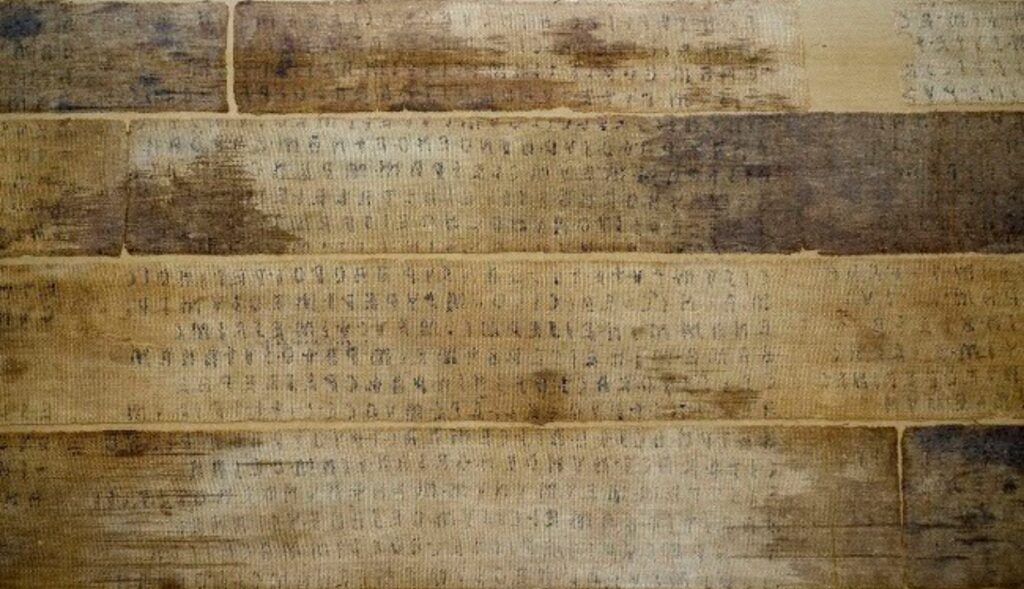

Conosciamo il calendario rituale etrusco attraverso un testo che ci è giunto frammentario. Si tratta del Liber Linteus Zagabriensis meglio conosciuto come la Mummia di Zagabria, un drappo di lino suddiviso in dodici riquadri che nel XIX secolo è stato usato impropriamente per bendare una mummia.

Figura 4 – Mummia di Zagabria, Museo Archeologico di Zagabria (Wikipedia)

Figura 5 – Liber linteus, Museo Archeologico di Zagabria (Wikipedia)

“Il Liber Linteus conteneva un calendario di 10 mesi (Marzo-Dicembre) e cominciava con il mese di Marzo, senza menzionare Gennaio e Febbraio. Naturalmente dovevano esserci stati 12 mesi, perché ogni mese non contava più di 29 giorni, ma evidentemente i mesi tra Dicembre e Marzo non facevano parte del calendario rituale”[6]. È quindi evidente, come si è detto, che il calendario romano arcaico deriva da quello etrusco.

Viene da domandarci, per quale motivo nel I Millennio a.C. queste popolazioni, sospendessero il computo del tempo per due mesi. Una prima delucidazione nasce leggendo il testo di Tilak. Infatti, ad un certo punto egli scrive: “Non v’è dubbio che sia esistita una tradizione di un vetusto anno Romano di dieci mesi: oggi noi siamo in grado di vedere che è del tutto accettabile e comprensibile, mettendolo a paragone con i sacrifici annuali dei sattra di dieci mesi, nominati nei testi dei Veda”[7]. I sattra sono i “sacrifici del soma” che durano più di 12 giorni. “Il soma è sia il nome di una pianta mitica che cresce in regioni selvagge, sia quello del succo prodotto dalla spremitura della pianta, che, secondo le credenze, conferisce l’immortalità”[8]. Nei sattra dunque la pianta è spremuta e il succo è offerto agli dèi e bevuto dagli esecutori del rito, in sessioni rituali della durata di oltre 12 giorni.

Ancora, più avanti, nell’opera di Tilak si legge: “Le leggende riportate sopra dai testi greci, celtici, scandinavi, dimostrano che una lunga oscurità invernale non era sconosciuta agli ancestrali antenati della razza Ariana in Europa, che conservarono ricordi ben chiari di un anno di dieci mesi di luce solare”[9]. Gli Etruschi, dunque, si sarebbero ispirati ad una concezione vedica per mettere a punto il loro calendario rituale; oppure lo avrebbero adottato con opportune modifiche. Di conseguenza, il calendario sarebbe poi passato, ancora in epoca arcaica, ai Romani. Per inciso, ricordo che non sono nuovi i contatti degli Etruschi con le concezioni indù, come ad esempio per quanto riguarda l’ideologia funeraria[10].

[5] F. VOLPI, Il tempo degli Etruschi, Effigi, Arcidosso (GR), 2022, pp. 22-24..

[6] B. L. PAGANELLI, Le radici della religione etrusca, Anguana, Sossano (VI), 2013, p. 214.

[7] B. G. TILAK, Op. cit., p. 283.[2] Cfr, A. SCARINI, Op. cit., p. 10.

[8] C. MINKOWSKI, Testi per i rituali solenni, “Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani”, https://www.treccani.it/enciclopedia/scienza-indiana-periodo-vedico-discipline-ausiliarie-dei-veda_(Storia-della-Scienza)/.

[9] B. G. TILAK, Op. cit., p. 288.

[10] Cfr. G. NOCENTINI, L’ideologia funeraria presso gli Etruschi, “Progetto Montecristo”, Maggio, 2024, https://progettomontecristo.editorialedelfino.it/lideologia-funeraria-presso-gli-etruschi-prima-parte/.

Variazioni climatiche

Viene da farsi un’altra domanda: perché in epoca etrusca c’era necessità di sospendere o limitare certe attività umane nel periodo più rigido dell’anno, così da non contare più i giorni o addirittura i mesi? Mi viene in mente, come situazione parallela, Esiodo (Le opere e i giorni, vv. 618ss.) il quale esorta a sospendere la navigazione perché ritenuta pericolosa, dal tramonto eliaco delle Pleiadi (Novembre) fino a primavera. Così, ho cominciato a considerare al clima, chiedendomi se in epoca etrusca non fosse diverso dal nostro attuale.

Mario Pinna, esperto climatologo, in un suo studio, descrive così l’epoca climatica fredda del primo millennio a. C., compresa fra il 900 e il 300 a. C.: “Intorno al 900 a. C. si ebbe un nuovo mutamento, poiché iniziò quella fase fredda (fresca e umida nel Mediterraneo) che doveva caratterizzare tutto il primo millennio precedente la nostra Era, entro il quale si svolse la maggior parte della storia della Grecia classica e quella della Roma repubblicana. Anche questo lungo ciclo di clima freddo ebbe conseguenze importanti nel quadro fisico e umano dell’Europa, dato che nelle zone artiche i ghiacciai marini riconquistarono superfici sempre più estese, mentre quelli continentali ripresero ad avanzare in tutti i sistemi montuosi.

Nelle Alpi, in particolare, i ghiacciai progredirono fino a superare non solo i limiti attuali, ma anche quelli ben più avanzati che hanno raggiunto nel XVIII secolo. In sintesi, avvenne in quell’epoca il fenomeno opposto a quello registratosi nel periodo post-glaciale: le zone climatiche, cioè, andarono spostandosi verso le basse latitudini in seguito al restringersi delle zone calde e temperate e all’estendersi della fascia dei climi freddi in direzione dell’equatore”[i]. Dal 900 al 300 a.C. siamo in piena epoca etrusca ed è dunque verosimile ipotizzare il ricorso ad opportune misure, da parte dei nostri antenati Etruschi, per difendersi dal freddo nell’apice invernale, soprattutto se pensiamo all’ambiente montuoso dell’Alto Casentino, dove anche nella nostra epoca, fino a pochi decenni fa, i rigori dell’inverno creavano non pochi disagi a chi vi abitava.

Nell’immaginario popolare la montagna in generale, per secoli, è stata demonizzata dagli abitanti della pianura, perché ritenuta un ambiente ostile, di vette inaccessibili e nevai eterni, di boschi impenetrabili, dominio dell’orso e del lupo.

Figura 6 – Parco delle Foreste Casentinesi, scorcio con neve

Figura 7 – Santuario francescano La Verna (AR) con neve

[11] M. PINNA, Le variazioni del Clima in epoca storica e i loro effetti sulla vita e le attività umane. “Bollettino Della Società Geografica Italiana”, pp. 198–275, sito web: https://bsgi.it/index.php/bsgi/article/view/6054.

Santuario di confine

Il sito etrusco di Pieve a Socana con il suo tempio e la sua Ara viene a rappresentare una sorta di “porta” di accesso all’Alto Casentino, come abbiamo detto all’inizio, dove il paesaggio è montuoso e il clima severo. Per tale motivo non è fuori luogo definirlo “santuario di confine”. L’Ara sta lì col suo rigoroso orientamento alle fatidiche date che scandiscono i rigori dell’inverno, per esortare il popolo a ripararsi dal gelo, ridurre e se necessario, sospendere le attività umane. Quale luogo meglio di questo si addice per svolgere questa funzione?

C’è un’altra considerazione da fare. Il Casentino è luogo frequentato nell’antichità anche dai Celti; lo dimostrano i numerosi toponimi che fanno pensare a derivazioni celtiche. Per citarne alcuni: La Verna, Monte Penna (divinità celto-ligure delle alture), torrente Zenna, Monte Calvano, Cornano (dio Cernunnus), Asqua, Aiale, Terrossola… Il contatto degli Etruschi con i Celti ha sicuramente portato ad una osmosi culturale tale da avvalorare la tesi dell’adozione del calendario celtico e in ultima analisi quello delle civiltà artiche, da parte dei nostri antenati.

Naturalmente alle date del 1° Novembre e del 9 Febbraio, per un popolo, come gli Etruschi, con una mentalità religiosa che permea tutta la vita e scandisce le attività umane, è d’obbligo celebrare cerimonie e offrire sacrifici alle divinità deputate, sia quando si sta per entrare nel periodo critico, sia al momento di uscirne. Ecco, dunque, la funzione cardine di questo sito, inteso nel significato profondo di “santuario di confine”. “Confine” vissuto non come “separazione”, ma piuttosto come momento di “unione” ed “associazione”. Era verosimilmente costume delle antiche popolazioni ritrovarsi per vivere insieme le cerimonie, pur provenendo da tanti luoghi diversi: fare corpo, creare comunità, per difendersi dalle situazioni limite che il clima austero dell’inverno imponeva.

Autore: Giovanni Nocentini

0 commenti