Natale 1837, l’ultimo della mia esistenza. Sono inchiodato in un letto e mi restano poche ore. Le sanguisughe hanno finito il lavoro, ma i miei organi restano dilatati e tumidi. Colpa degli eccessi.

Non mi pento. Attraverso il cibo, in tutte le sue gaudenti declinazioni, ho assaporato la vita. Sono il De Sade della buona tavola: un cultore, un pioniere, uno schiavo. Il mio nome è temuto e idolatrato a Parigi.

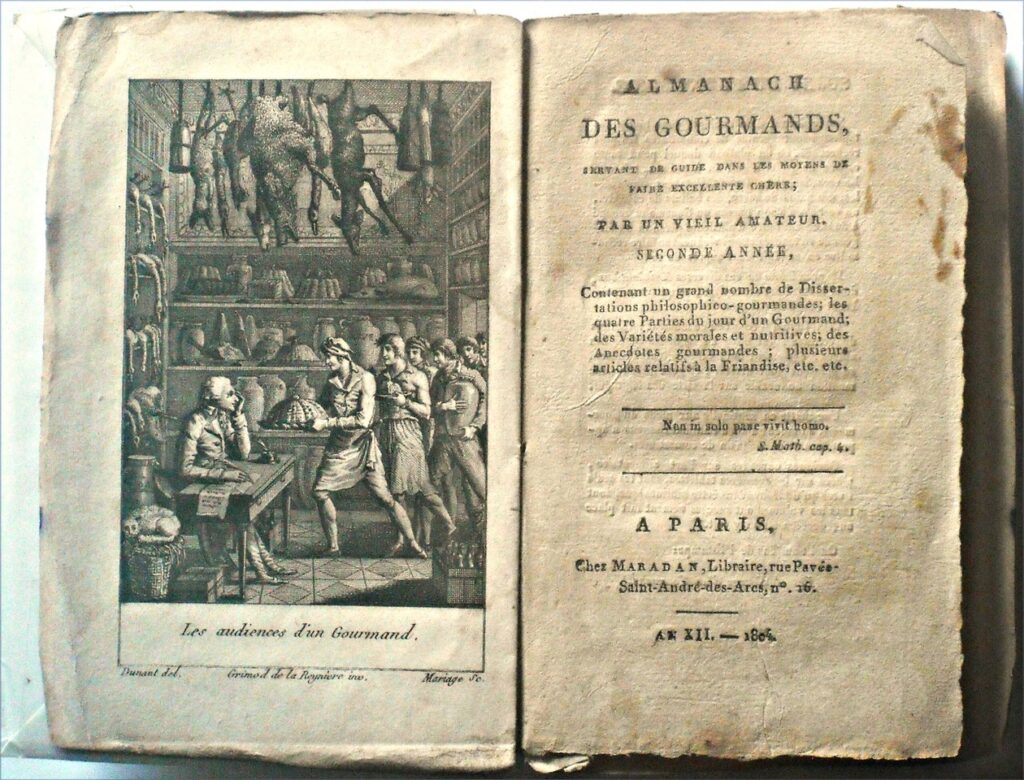

Ho screditato famosi chef con i miei scritti velenosi. Per alcuni L’Almanach des Gourmands è stato la rovina. Si dice che bastino pochi soldi per comprare i miei giudizi. Calunnie. Grimod de la Reynière non è corruttibile. Non avrei mai svenduto i miei talenti per qualche franco. La cucina è stata il mio unico credo.

Non ho peli sulla lingua, quindi mi sono fatto molti nemici. Sono ruvido come la scorza di un ananas e acido come un limone acerbo. Provoco dei terribili mal di pancia a chi non mi tratta col dovuto garbo. Ma si sa, la mia infanzia infelice mi offre delle attenuanti. C’erano tutti i presupposti per un destino radioso, ma la natura spesso si fa beffe degli umani. La ricchezza di mio padre e il fascino di mia madre avrebbero dovuto creare una progenie perfetta. Purtroppo non fu così. La cattiva sorte si mise per traverso.

Per mia madre la mia deformità era una continua frustrazione. Lei, splendida come una ninfa, non si dava pace, lo leggevo sul suo viso. Non si sforzava neanche di nascondere il disgusto che la assaliva quando i suoi occhi chiari si posavano sulle mie mani irrisolte. Come darle torto. Le dita della sinistra sono unite in una grinfia, tanto da sembrare l’artiglio di un uccello predatore. La destra è ridotta a due falangi atrofizzate unite da una membrana, come una zampa d’oca. Uno scherzo maligno di un dio burlone. Come tutti i bambini, avrei voluto che mi prendesse in braccio, mi scaldasse con le sue carezze. Invece lei mi stava lontana, quasi che la mia disgrazia potesse intaccare la perfezione del suo corpo.

Mio padre era più comprensivo. Fece costruire delle mani meccaniche ricoperte di morbida pelle, che però non mi furono di grande aiuto. Celavano la vergogna, ma erano scomode e non appena possibile le staccavo e le riponevo in qualche cassetto, tra i giocattoli.

Quando il palazzo si riempiva di ospiti blasonati, venivo lasciato alle cure della balia, che aveva l’ordine di sprangare la porta per impedirmi di uscire. Si evitavano così domande imbarazzanti e sospiri di pietà. Una sera, però, eludendo la sorveglianza, aprii la serratura e scesi nel salone. Dopo i saluti di rito, l’attenzione degli ospiti si concentrò sulle mie mani. I sorrisi si spensero e a qualcuno andò per traverso un sorso di champagne. Mia madre mi incenerì con gli occhi e mio padre limitò i danni riportandomi subito in camera mia. La balia fu licenziata quella sera stessa.

Quell’incidente cambiò la mia infanzia. Mamma, per punire la mia intemperanza, decise di cacciarmi nelle cucine, perché mi confondessi con i servi. In questo modo, il suo sguardo non era costretto a posarsi sulla mia indecorosa deformità. È diffusa convinzione che le malformazioni siano appannaggio delle classi inferiori e che gli aristocratici siano immuni da certe disgrazie. È falso e io, ahimè, ne sono la prova.

A dispetto di ogni aspettativa, il confino nei piani bassi della casa fece la mia fortuna. Trascorrevo intere giornate tra pignatte di rame e guazzetti speziati, scoprendo antiche armonie di sapori e fragranze. Le serve erano accoglienti e io mi sentivo quasi amato. Imparai a datare la stagionatura di un formaggio dal suo aroma. Diventai un esperto nell’indovinare, addentandone un tocco, con quali stuzzicanti erbe aveva trascorso la notte lo stufato di manzo. Dallo sfrigolio del lardo capivo se si sarebbe trasformato in una croccante squisitezza, oppure sarebbe rimasto flaccido e zuppo di grasso. E il vino, quel dionisiaco succo che lenisce ogni afflizione, presto non ebbe più segreti per me. Ancora oggi osservo il bicchiere pieno come farei con il viso di una donna, lo tengo fra le mani, lo metto contro la finestra e lascio che la luce lo trapassi. Il colore e la trasparenza mi rivelano età e corpo, così come l’incarnato di una signora ne tradisce le stagioni e le esperienze.

Gli anni passarono, ma io continuai a infliggere delusioni alla mia famiglia. Forse per rivalsa, forse per far loro sperimentare i morsi della frustrazione, quella sensazione di rabbiosa impotenza che mi ha accompagnato per tutta la vita. Studiai legge, ma comunicai subito a mio padre di non voler diventare magistrato. Mi sarei accontentato dell’avvocatura, mestiere meno nobile, che aveva il vantaggio di darmi più tempo libero. Lo sguardo amaro che mio padre mi lanciò rivelò più di mille parole l’entità della sua disapprovazione.

Foto 1 Almanach-des-Gourmands

L’entusiasmo per le leggi e i cavilli si spense molto presto. Dovetti ammettere che gli abiti del leguleio mi stavano stretti. Sentivo crescere dentro di me uno spirito perverso. La mia penna non vergava atti legali, ma frettolose lapidi di carta. L’inchiostro preferiva stare al servizio della satira, che diventava ogni giorno più corrosiva. L’avvocatura prevede una certa obiettività, almeno formale, nella stesura dei documenti. Io invece, per non morire di noia, introducevo un surplus di esilarante malvagità. Per onestà intellettuale, dovetti ammettere che non ero tagliato per quel lavoro. Così mi dedicai alla pubblicazione di libercoli e articoli di cronaca, dove mettevo in ridicolo i miei concittadini e le istituzioni. Gli amici si contorcevano dalle risate. Non altrettanto i bersagli delle mie frecce.

Feci scomodare persino il re, che per paura di essere citato in qualche libello poco rispettoso, mi allontanò da Parigi. Fui esiliato in un’abbazia in Lorena, nei pressi di Nancy. Non fu facile accettare il confino, anche se dorato. Dopo qualche tempo però, cominciai a capire che forse quel periodo di riflessione avrebbe potuto dare dei frutti insperati.

L’Abate de Saintignon mi concesse molte libertà, tanto che mi sembrava di essere in villeggiatura, piuttosto che in un ritiro forzato. I teatri parigini e le generose forme delle ballerine mi erano banditi, è vero, ma il refettorio del convento, dove venivano servite pietanze degne di un principe, era una degna consolazione. La pasta alla moda dei Minimi, per esempio, preparata con succulenti filetti di acciughe e cannella, o il salmì di beccaccia servito su crostini di pane abbrustolito, mi aiutavano ad accettare la cattiva sorte. La mia mente registrava ogni fragranza, ogni delicato, recondito sapore, nascosto nelle pieghe della carne o tra le crepe della sfoglia.

L’allegra prigionia finì nel 1788. A quel punto, la mia famiglia decise di tenermi fuori dai piedi e mi spedì nella Francia meridionale. Soggiornai a Lione e a Béziers, città meravigliose, dove i librai facevano la fame, mentre le mogli dei rosticcieri sfoggiavano gioielli degni di una regina.

Ero proprio a Lione quando cominciarono le prime sanguinose rivolte. Al sud gli echi dei tumulti rivoluzionari erano solo un rumore di fondo. Le notizie arrivavano dalla capitale spente e sbiadite, quasi riguardassero un altro paese, un altro popolo. Nessuno avrebbe immaginato che la Francia sarebbe piombata in un incubo di terrore.

Capii che era mio dovere far ritorno a Parigi, dove toccai con mano gli spaventosi effetti del sovvertimento dell’ordine che per secoli aveva retto la Francia. Per qualche ragione la mia famiglia riuscì a salvarsi. Anni prima avevo lanciato dei feroci attacchi contro la stolida liturgia dell’Ancien Régime, quindi probabilmente agli occhi dei nuovi governanti rappresentavo un ribelle ante litteram, che stava dalla loro parte.

Per prudenza, mi chiusi nel palazzo sugli Champs-Elisées con i miei genitori, la mia compagna Adèle e qualche servo. Ci sistemammo nella parte interna, quella che dava sul giardino. Vagavamo per i saloni come delle ombre, bisbigliando e camminando in punta di piedi. Il portone e le finestre che davano sulla strada vennero sprangate e le vetrate oscurate con tendoni impenetrabili

Foto 2 Buche de noel

A pochi metri dal cancello la municipalità aveva piazzato una ghigliottina che lavorava dall’alba al tramonto. Dalle nostre stanze sentivamo il gemito della lama che si abbatteva sul collo del malcapitato e le grida della folla che assisteva allo spettacolo. Un’orgia di crudeltà e dissennato piacere. Il cuore di mio padre non resse alla bestialità di quei giorni dannati e si fermò. L’angoscia aveva scavato solchi profondi nella sua anima.

Per la terza volta nella mia vita, l’allontanamento dal mondo e la forzata clausura si tradussero in un’occasione di crescita. In quel periodo era difficile procurarsi cibo. Anche i viveri più semplici scarseggiavano. Aguzzai l’ingegno e misi la creatività al servizio della cucina. Con pochissime materie prime preparavo pietanze che appagavano la fame e scaldavano il cuore. Abbinavo sapori in apparenza contrastanti, compensavo con l’armonia delle forme la mancanza di alimenti raffinati. In un piccolo orto coltivavo le erbe aromatiche. Col tempo scoprii le loro fragranze segrete, in grado di risvegliare i sensi. Le aggiungevo ai piatti come fossero droghe benefiche, cui arrendersi in un abbraccio profumato. Quei giorni nefasti furono una lezione di vita: capii che per portare in tavola un buon piatto non servono artifici, ma solo sani ingredienti e fantasia.

Quando l’ubriacatura rivoluzionaria finì, molti cuochi si trovarono disoccupati. I loro padroni avevano letteralmente perso la testa e i palazzi restavano tristemente disabitati. Che fare? I più lungimiranti smisero di piangersi addosso e aprirono dei locali o, meglio, dei raffinati salotti dove la borghesia, vittoriosa e tronfia, veniva accolta con deferenza e specialità gastronomiche annaffiate di ottimo vino.

Nel 1802, durante una cena con l’editore Maradan, ebbi un’illuminazione. La sua casa editrice per decenni aveva pubblicato libri di pregio e contribuito più di altre alla diffusione della cultura; ma si sa le cose cambiano. Maradan quel giorno si lagnava della disaffezione dei francesi per la letteratura.

“Nessuno legge più.” – piagnucolava – “Nelle mie cantine centinaia di volumi sono ammonticchiati sugli scaffali in attesa di essere rosicchiati dai topi o invasi dalla muffa. Meglio sarebbe cambiare mestiere e aprire una drogheria o una bottega di salumi.”.

La sua era battuta dettata dallo sconforto, ma il mio brillante cervello era in agguato. In quel momento stavo addentando una losanga di crema fritta. Il cuore morbido e caldo di quel celestiale pasticcino fluiva nella bocca come un nettare, concedendomi una sensazione di benessere assoluto, lo stesso che avevo provato nell’infanzia succhiando il tiepido latte dai capezzoli della balia.

“Ho un’idea, mio caro.” – gli dissi cercando di consolarlo – “Aprire un locale o un negozio offrendo una sola tipologia di merce è riduttivo. Per contro, le golosità da gustare e le informazioni da divulgare sono infinite, giusto? Prendete per esempio questa prelibatezza. Non credete che meriti di essere pubblicizzata, così come il nome del cuoco che l’ha sfornata?”.

“Be’, sì, è davvero deliziosa!” – esclamò.

“E dico di più,” – continuai – “non sarebbe doveroso far conoscere ad altri incauti clienti l’indirizzo della locanda dove qualche giorno fa ci è stato servito un pasticcio di rognone il cui afrore poteva competere con quello della cloaca massima di Versailles?”.

“Sì, ma… non capisco dove volete arrivare.” – rispose incerto.

“Una topografia mangereccia! Ecco l’idea che renderà me famoso e voi ricco!”.

Maradan mi guardò allibito.

“Non sono ubriaco, mio caro amico.” – lo tranquillizzai – “Divulgheremo l’arte culinaria attraverso un pamphlet o meglio un almanacco. Buoni e cattivi, onesti e disonesti. Così il livello delle prestazioni gastronomiche inevitabilmente si alzerà, perché i cuochi faranno di tutto per non finire nella lista nera. Saremo temuti e ben pasciuti.”.

Così, dopo una cena a base di prosciutto, cotto lentamente sullo spiedo, tra i vapori di un Madera secco e di uno stupefacente rum di Giamaica, nacque L’Almanach des Gourmands, preziosa guida a uso di buongustai e inesperti avventori. Fu uno straordinario successo già dalla prima edizione.

Ho screditato famosi chef con i miei scritti, ma ne ho glorificati altrettanti. Ho affossato botteghe che non meritavano di avere le vetrine nel centro di Parigi, mentre ne ho portate alla ribalta altre che languivano tra l’indifferenza di passanti distratti.

Domani qualcuno sentirà la mia mancanza, ma altri festeggeranno sapendo che non potrò più nuocere a nessuno.

È Natale e sono inchiodato in un letto. Un altro esilio, l’ultimo, dal quale non riuscirò a trarre benefici o insegnamenti. Mi resta poco da vivere. Forse una manciata di ore. Sono al traguardo, ma non riceverò né medaglie né corone di alloro.

“Colpa degli eccessi, caro signore.” – dice severo il dottore.

Eccessi, che parola irrispettosa per identificare l’ineffabile sinfonia di emozioni che accompagna una buona cena o quella sensazione di lieto torpore indotta da un vino invecchiato in una botte di rovere.

È una beffa morire proprio oggi, nella più dionisiaca delle feste. Il destino è beffardo. Avrei preferito andarmene domani e godere di quest’ultima laica e blasfema celebrazione della ghiottoneria. Sì, proprio così. Mi sono sempre chiesto cosa ci sia di sacro in questo giorno. Cosa ci sia di religioso nella luce delle candele riflessa dagli argenti, nel tintinnio dei calici, nelle tovaglie di fiandra macchiate di Bordeaux. Sono forse puri gli occhi pesanti e i ventri gonfi di coloro che, a fine pasto, si scambiano auguri ipocriti? La buche de Noël è il più pagano dei dolci e la dinde aux marrons, di miracoloso, ha soltanto il suo impareggiabile sapore. Oggi si celebra la carnalità e si glorificano i sensi. La santità è un’altra cosa.

È finita. Si spenga il fuoco e si faccia silenzio. Me ne vado senza rimpianti. Assaporo un ultimo sorso di champagne per brindare alla vita e alle sue delizie. À la santé.

Autore: Virginia Coral

Un altra storia magnificamente dipinta dalla penna evocativa di Virginia Coral. La sensualità del cibo, che appaga i sensi e la voluttà, ben prima che le viscere, ci viene ben narrata con il ritratto di Grimod de la Reynière

Grazie Mario, un bel commento. Ho amato molto questo personaggio tanto acido e spigoloso, quanto umano. Un vero artista nel suo genere. Grazie!