In occasione della prossima pubblicazione del libro intitolato «La cosmogonia orfica: il filo rosso che passando attraverso il neoplatonismo, collega Pitagora con la psicologia archetipica.», anticipiamo su Progetto Montecristo, la metodologia da noi adottata per l’allegoresi [1] dei testi orfici.

In questa quarta parte vedremo come le immagini artistiche rinvenuti sui reperti archeologici risulati-no di grande aiuto per comprendere quell’ “essenziale che è invisibile agli occhi” e di un altro un tema chiave ai fini della conoscenza di sé sia all’interno della mitologia tradizionale che nelle co-smogonie orfiche e che riguarda un aspetto che solitamente si preferisce evitare perché evoca emo-zioni spiacevoli, ma che secondo gli antichi, costituiva la via regia per fare “γνῶθι σεαυτόν – gnothi seayton”.

Ci riferiamo al sentimento della paura.

3.7 Rapporto con immagini ed arte

Ma poiché, come abbiamo detto, è l’immagine a giocare un ruolo centrale all’interno del metodo che abbiamo adottato per interpretare e comprendere quello che le parole da sole non sono in grado di dire, non possiamo non rivolgerci anche alle rappresentazioni artistiche, come statue e krateri, di cui oggi fortunatamente, è molto più facile reperire le rappresentazioni.

Siamo partiti infatti dall’ipotesi, rivelatasi poi fondata, che i committenti, gli artisti o artigiani stessi, fossero a conoscenza di queste allusioni allegoriche e che le abbiano incluse nelle loro opere.

Ed infatti, abbiamo constatato ex post, che ogni dettaglio in esse presenti, non è mai inserito per caso o con mero scopo ornamentale, come avveniva per esempio nell’arte barocca, ma ha sempre una fun-zione pedagogica all’interno del contesto che ha per sfondo la “γνῶθι σεαυτόν” – “gnōthi seaytón”, ovvero il «conoscere sè stessi».

Zeus e l’aquila (Pittore di Naucrati, c. 560 a.C.), Louvre, Parigi

Particolari che vengono presentati in modo da lasciar liberi coloro che osservano le immagini artisti-che, se prenderle per quello che sono, ovvero “a la’ Schiller”, oppure come se essi fossero dei simboli che coagulano attorno a sé uno o più significati, come Creuzer.

Strettamente collegate alle immagini, sono le statue degli dei e dell’uso che di esse veniva fatto in occasione dei sacrifici.

Siamo dell’idea che il sacrificio non fosse solo retaggio di ritualità tribali provenienti dal mondo preistorico, ma rappresentasse qualcos’altro.

Infatti, se partiamo dal presupposto che questi dèi incarnavano gli archetipi che popolano la psiche dell’uomo, non ci resta che ipotizzare che il sacrificio, o l’adorazione rituale di una statua di una de-terminata divinità, non fosse che un altro modo per riflettere sull’archetipo e di lasciarlo risuonare dentro di sé per portare luce in quel luogo oscuro che è l’inconscio.

Ritorneremo sul tema sacrificio al 3.10.

Ma riguardo alle immagini in funzione del far conoscenza di sé, ne parla Plotino nelle sue Enneadi confermando la nostra ipotesi.

A me pare che i sapienti di un tempo, volendo garantire la presenza degli dèi fra loro grazie alla costruzione di templi e statue, ispirandosi alla costituzione dell’universo, si convinsero che la natura dell’Anima [ψυχής φισις] poteva essere facilmente richiamata [δείκνυμι – deiknumi «mostrata», «indicata», «rappresentata» ] dovunque, e che, anzi, la sua ricezione sarebbe stata soprattutto agevolata con la costruzione di un oggetto simpatetico [προσπαθής – prospathes, che secondo il vocabolario LSJ significa anche «suggestionabile» ] (e con il termine «simpatetico» si intende qualsiasi cosa abbia la facoltà di imitare, come per esempio uno specchio che ha la proprietà di catturare una data forma), capace di accogliere una certa parte dell’Anima. Del resto, anche la natura del tutto ha costituito ogni cosa con arte perfetta su imitazione dei modelli di cui possedeva le ragioni formali, così da fare di ciascuna di queste realtà una ragione formale calata nella materia, la cui forma dipendeva da un princìpio anteriore alla materia. In tal modo, l’Anima riuscì a mettere in contatto la materia con quel dio, in conformità del quale lei stessa era stata creata, al quale mirava, e che, nel momento della creazione, aveva in suo possesso. È infatti impensabile che il cosmo sia nato senza aver parte di quel dio, il quale, però, non poteva certo calarsi in esso.

Enneadi IV 3,11 [p. 867] traduzione di Roberto Radice

Pertanto, come dice Plotino, il fatto che queste statue rappresentassero degli oggetti “simpatetici”, o che “suggestionavano” chi le guardava, ci suggerisce l’idea che il loro compito fosse quello di evocare un’immagine interiore, e di conseguenza di evocare un’emozione, in sintonia con quelle strutture della nostra psiche a cui queste statue erano simbolicamente collegate.

[1] Per allegoresi si intende «un’esegesi di miti (o oggetti) considerati sacri o notevoli, idonei ad essere condotta in maniera sistematica ad una interpretazione razionale».

Per ulteriori approfondimenti invitiamo il lettore a leggere quella che probabilmente è l’analisi più approfondita ed esaustiva riguardo a queste tematiche che viene affrontata dal prof. Roberto Radice all’interno del libro intitolato «I nomi che parlano – L’allegoria filosofica dalle origini al II secolo d.c.» – Morcelliana 2020. Ricordiamo inoltre, che il termine allegoresi è un neologismo coniato dal Radice che sta per «esegesi di miti (o oggetti) considerati sacri o notevoli, idonei ad essere condotta in maniera sistematica ad una interpretazione razionale» – cit. p.10

3.8 Analisi degli archetipi dei genitori del protagonista

Durante le nostre analisi può capitare di trovarsi in alcune circostanze nelle quali il simbolo è così sfuggente e di difficile interpretazione, che risalire all’archetipo della divinità presa in considerazione risulta particolarmente difficoltoso. In questi casi, siamo costretti ad ampliare la sfera di indagine e rivolgere la nostra attenzione ai genitori del protagonista.

Comprendere gli archetipi dei genitori, può dirci qualcosa di più riguardo al personaggio oggetto di studio.

Foto di gruppo alla Clark University (1909). Da sinistra in basso: Sigmund Freud, Stanley Hall, Carl Gustav Jung. Fila in alto da sinistra: Abraham Brill, Ernest Jones, Sándor Ferenczi.

Diverse volte siamo stati costretti ad adoperare questa metodologia complementare: per esempio quando abbiamo studiato Orfeo ed Euridice, il mito di Eracle o l’archetipo rappresentato dall’ariete dal vello d’oro. [2]

Pertanto, tenendo conto anche in questo caso dell’assunto secondo cui l’analisi etimologica del nome dei protagonisti contiene collegamenti con il temperamento relativo alla loro personalità, assu-miamo che questo fatto possa essere stato in parte “ereditato”, in senso archetipico, dai figli.

Precisiamo allora cosa intendiamo per temperamento e quali differenze vi sono con ciò che definia-mo il carattere e la personalità.

[2] Nel primo caso ci riferiamo al fatto che per comprendere certe caratteristiche di Orfeo, abbiamo dovuto tenere conto della della tradizione che afferma che egli sia figlio di Apollo, dal quale avrebbe ereditato, non tanto il patrimonio genetico, che gli antichi ovviamente non conoscevano, ma alcuni tratti caratteriali. (il saggio in titolato «Il mito di Orfeo ed Euridice riletto attraverso le lenti della psicologia archetipica», essendo cruciale per comprendere l’essenza del messaggio orfico, è stato inserito in Appendice n° 1.)

Nel caso di Eracle, personaggio mitologico che ad una prima e superficiale analisi può essere scambiato per un guerriero in cerca di combattimenti per il piacere di menar le mani, e quindi simile al dio Ares, abbiamo scoperto dall’analisi dell’albero genealogico dell’eroe, che nel suo “sangue” – sangue all’interno del nostro contesto va inteso metaforicamente come “tratti psicologici” – scorreva più del 60% di quello di Zeus. Abbiamo così dedotto che la sua natura dominante, sebbene non esclusiva, fosse quella dall’archetipo incarnato dal padre.

Nel caso del mito dell’ariete dal vello d’oro infine, la comprensione dell’indole di Atamante, è passata attraverso l’analisi etimologica del nome del padre Eolo, il Re eponimo del popolo degli Eoli.

3.8.1 definizione di temperamento, carattere e personalità.

Secondo la definizione da noi adottata, per temperamento, intendiamo quegli aspetti psicologici che costituiscono l’insieme di impulsi, istinti e tendenze che sono innati, ossia indipendenti dagli influssi esterni che l’individuo subisce nell’arco della propria vita.

Sono quelli che Hillman chiama «la ghianda che è in noi» e che rappresenta, il nucleo psichico essenziale di ciò che può essere assimilato al concetto di οὐσία – oysia, ovvero «ciò che è», l’«essenza», la «sostanza», «la realtà immutabile». [3]

In altre parole, il temperamento sarebbe il risultato della coesistenza e della pre-determinazione delle dinamiche della psiche di più archetipi.

Per esempio, si è grandi musicisti per temperamento, ma anche la curiosità, l’apertura verso il mondo esterno sono caratteristiche, appunto, innate e non apprese.

Il carattere, invece, che proviene dalla parola greca «χαρακτήρ» – karakter che significa «segno», «impronta» ma anche «intaglio», dipende invece dall’influenza che l’ambiente esterno esercita sull’individuo. È quindi legato alla storia personale di ciascuno, al patrimonio culturale e dall’educazione acquisita durante lo sviluppo.

La personalità, infine, derivando dal latino «persona», evoca quella che gli antichi chiamavano la “maschera dell’attore”.

Secondo l’accezione che ne fa lo psicoanalista Carl Jung, si tratta dell’immagine che diamo di noi stessi agli altri. È il volto con il quale ci mostriamo e il cui scopo è quello di nascondere agli altri, ed anche a noi stessi, il nostro vero mondo interiore.

La personalità pertanto è il risultato del combinarsi di temperamento e carattere.

Relativamente al modo con cui cui rileggiamo i miti dell’antica Grecia, partiamo dall’assunto che quello che solitamente viene definito temperamento, è costituito da quegli archetipi che vengono quindi “ereditati” (non quindi da un punto di vista genetico) dai genitori della divinità in questione.

[3] Questo tema sarà oggetto di approfondimento al cap. 7 – parte seconda, ed in particolare al Cap. 7, parte 2ª → paragr. 5.3

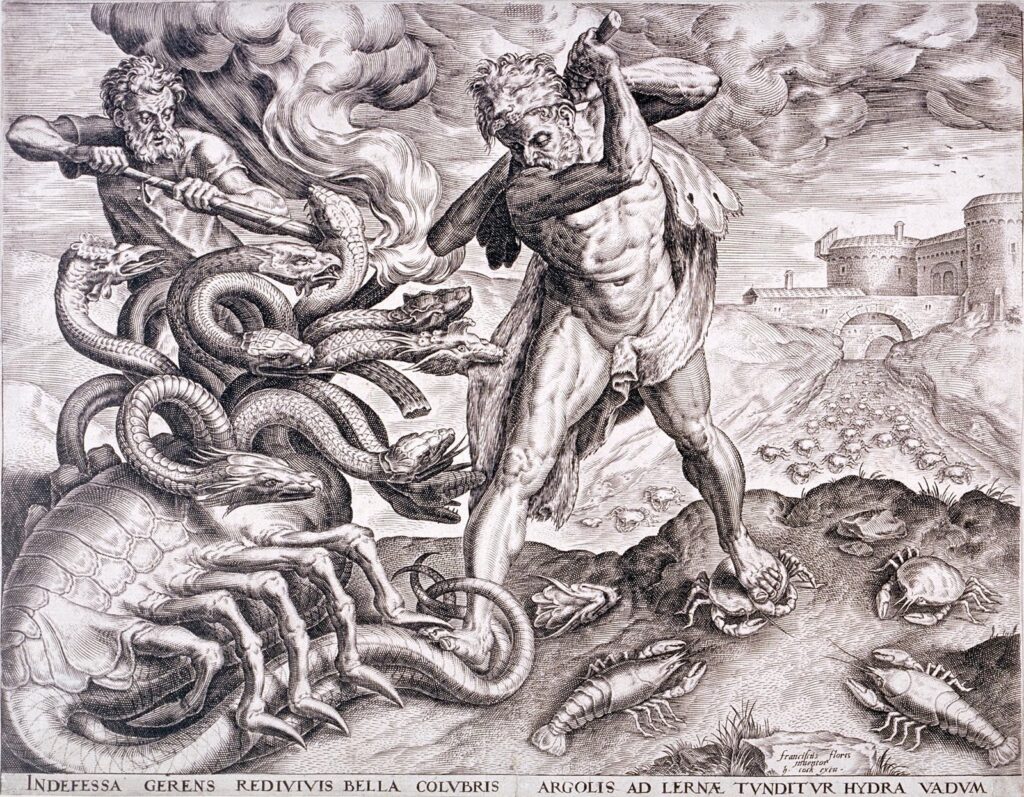

Cornelis Cort (1533–1578) Incisione riguardante la seconda fatica di Eracle

3.9 La paura

La paura, costituisce quella classe di sentimenti ed emozioni con cui ogni essere umano é costretto inevitabilmente a convivere.

È funzionale alla protezione dell’individuo quando si trova di fronte a reali minacce esterne, ma diventa patologica quando si trasforma in ansie e timori ma soprattutto quando a causarla sono pensieri elaborati ripetitivamente riguardo eventuali occorrenze che non si sono ancora realizzate, ma delle quali se ne paventano le ipotetiche conseguenze negative.

La saggezza popolare ci rammenta che per poterla affrontare abbiamo bisogno di “coraggio”, sostantivo che forse non a caso deriva etimologicamente dalla parola cuore [4].

Ci siamo allora domandati se all’interno dei racconti mitologici ci fossero personaggi che rivolgendosi alla parte emotiva e sensibile che è in noi, fossero in grado di parlarci delle nostre paure e di farcele comprendere.

Ad un certo punto, mentre stavamo scrivendo il saggio dedicato all’aggressività [5], soffermandoci su un’immagine disegnata su un Kratere, eravamo rimasti colpiti dal fatto che Deimos, il dio che era chiamato ad evocare il terrore in guerra, venisse rappresentato con uno scudo sul quale era raffigurato un serpente. [6]

In effetti tutt’oggi nei corpi speciali delle forze armate, vige l’usanza di decorare il materiale di combattimento con figure mostruose. Lo scopo è duplice: il primo, è quello di esorcizzare la propria paura nei confronti della morte, il secondo è quello di incutere paura nel nemico.

Successivamente, allargando il campo di indagine, abbiamo individuato all’incirca una trentina di figure, che vanno dai serpenti di diversa forma, ai draghi, ma anche animali dalle fattezze mostruose. Abbiamo ipotizzato prima e già verificato con alcuni di essi, che ciascuno è chiamato ad incarnare un determinato tipo di paura, ansia od ossessione.

Non solo, ma abbiamo anche riscontrato che in alcune delle storie che parlano di queste emozioni che solitamente vengono ritenute negative [7], come controparte vi è un eroe, talvolta divino, altre volte terreno, la cui missione é quella di sfidare questi personaggi, in altre parole, le paure che essi rappresentano.

Ognuno di noi, quando affronta la propria paura ritiene o spera di averla sconfitta, ovvero che le apprensioni da essa generate lo siano per sempre.

Come abbiamo avuto modo di vedere, le saghe mitologiche dimostrano altro. Ovvero che gli eroi, che affrontano i mostri di cui stiamo parlando, raramente sconfiggono il proprio nemico. In altre parole, la paura si affronta ma non viene sconfitta per sempre.

L’eroismo infatti non consisterebbe nell’impugnare le armi contro un fantomatico nemico ed usarle con prodezza, ma nell’affrontare ogni volta la paura che si prospetta davanti.

Siamo giunti ad ipotizzare che le paure a loro volta fossero archetipi che vengono “personizzati” [8] da personaggi mitologici, e in quanto appartenenti ad un mondo trascendentale, sono “immortali” e non posso essere sconfitte una volta per tutte.

Affrontarle permette di attenuarne gli effetti, di mitridatizzarci ad esse, ma gli archetipi ed i loro effetti, ovvero le paure, restano.

È possibile che queste paure, ansie o timori si ripresenteranno e dalle storie che abbiamo analizzato, si evince che esse vadano affrontate ogni volta. Così come è capitato ad Eracle (Ercole per i romani) che in due casi è stato costretto a ripetere la prova e quindi ad affrontare sotto altra forma la stessa paura. Perché lo scopo della paura non è metterci paura in maniera fine a sé stessa, ma quello di portarci alla nostra personale ed interiore evoluzione.

Sfuggire da esse che conduce ai cosiddetti conflitti, perché alla nostra anima non piace essere in balia di un nemico che, seppur vissuto come reale, è in realtà, il più delle volte, soltanto ipotetico.

È vero che all’uomo del XXI secolo non capiterà mai di affrontare draghi con le fattezze di un serpente come Giasone, o di un uomo/bestia come fa Teseo contro il Minotauro, ma ciascuno di noi ogni giorno a seconda del contesto familiare e sociale in cui vive e dalla propria sensibilità, si trova a far fronte a delle paure.

Alcune vanno dall’ansia per il proprio futuro economico, altre da quella di non essere all’altezza del proprio ruolo in famiglia o sul lavoro o semplicemente di temere che dentro di esso si celi, come nel romanzo di Robert Stevenson, un Mr. Hyde, ovvero un lato oscuro ed imprevedibile.

Abbiamo già affrontato e pubblicato diversi articoli che parlano di serpenti, draghi ma anche di eroi come Eracle o Zeus.

Anche in questo libro che tratta di orfismo si parlerà di paura e di come essa assume un ruolo determinante anche nell’evoluzione cosmogonica dell’universo.

[4] Del cuore inteso come organo simbolico e di quale valore esso assunse all’interno del pensiero rinasci-mentale ne abbiamo parlato al par. 2.

[5] Il lavoro, è stato pubblicato in quattro parti sulla rivista culturale Progetto Montecristo con il titolo «Ciclo dedicato a Tifone, Ares (Marte) ed Efesto (Vulcano): Le tre facce dell’aggressività» https://progettomontecristo.editorialedelfino.it/la-mitologia-greca-ed-i-suoi-archetipi-introduzione-ad-ares/

[6] In Appendice 4 abbiamo riportato un saggio introduttivo intitolato «In che modo i racconti della mitologia greca parlano delle nostre paure?»

[7] Durante lo svolgimento di questo libro ed in particolare durante l’analisi di alcuni passi tratti dall’orfismo, vedremo come la paura assume anche altre sfaccettature, alcune di esse meno scontate e forse imprevedibili.

[8] Personizzazione è il termine che James Hillman adoperava per spiegare il modello psicologico secondo cui gli dei dei racconti mitologici, “personificherebbero” le istanze psichiche individuali

3.10 Il rito sacrificale come momento per ritrovarsi a tu per tu con la propria Ombra (secondo l’accezione junghiana)

C’è un tema nel quale ci siamo imbattuti diverse volte e che, prima di affrontarlo con i metodi specifici da noi usati per interpretare i testi dell’antichità, osservavamo con una certa sufficienza e distacco. È quella tipica di chi credendo di vivere in un mondo più evoluto ritiene che certe tradizioni siano solo frutto di ignoranza e superstizione.

Ma anche in questo caso, ad un certo punto ci siamo domandati se il sacrificio, oltre alle valenze religiose, potesse contenere anche riferimenti che ci avrebbero messo in condizione di comprendere più profondamente il mondo dell’anima.

I resti del “tempio E”, dedicato alla dea Era, a Selinunte.

Cominciamo col dire che sacrificio, deriva dal «săcĕr-facere», cioè «rendere sacro».

Ma all’interno del nostro piano di lettura che è quello psichico e non religioso, a cosa corrisponde?

Cosa è “sacro”, fondamentale, necessario e vitale?

Qual è l’ “oggetto di consacrazione”?

Qual è il “culto” di qui stiamo parlando?

Stiamo parlando della Psyché, del nostro mondo interiore che è composto, in accordo con il modello junghiano, da due parti, una conscia ed una inconscia.

L’obiettivo della «conoscenza di Sé», consiste proprio nel trovarsi a tu per tu con quegli aspetti psichici che neghiamo a noi stessi a causa di traumi, condizionamenti esterni o che non saremo mai in grado di conoscere. Ci riferiamo in particolare al concetto di inconscio collettivo su cui ritorneremo più volte all’interno di questo manoscritto (V. 2.6.5-3, nota 21 cap. 5 e 10,9)

Ecco che il sacrificio andrebbe visto allegoricamente come un momento durante il quale gli antichi avevano l’opportunità di entrare in contatto con quella parte di sé che all’interno del nostro piano di lettura, equivale a riconoscere il princìpio psichico rimosso. Princìpio che a sua volta, è rappresentato dalla divinità alla quale l’adepto del culto si sta rivolgendo.

In termini psicoanalitici potremmo dire che colui che allegoricamente fa l’offerta sacrificale sta tentando di entrare in contatto per “risonanza” con quegli aspetti della propria personalità che solitamente vengono ignorati o respinti.

Aspetti che secondo il modello junghiano appartengono alla cosiddetta Ombra, un altro archetipo junghiano, che sarebbe una sorta di luogo oscuro dove risiede questo materiale e con il quale dobbiamo fare i conti se vogliamo evolverci.

L’ombra è un problema morale che sfida l’intera personalità dell’ego, poiché nessuno può prendere coscienza dell’ombra senza un notevole sforzo morale. Diventare consapevoli di ciò implica riconoscere gli aspetti oscuri della personalità come presenti e reali. Questo atto è condizione essenziale per ogni tipo di conoscenza di sé […]

Tratto da Jung C.W. Vol 9-2 – Aion researches into the phenomenology of the self. Cap II L’Ombra traduzione dall’inglese dell’autore

È l’Ombra con la quale dobbiamo fare i conti se vogliamo conoscere il nostro Sé, la nostra essenza per comprendere chi siamo veramente, e tutto questo va fatto al di là delle nostre maschere, che l’analista svizzero chiamava «Persona».

Ma anche con i nostri egoismi, frutto del nostro Ego (o Io).

In conclusione possiamo affermare che il sacrificio è quel momento in cui fermiamo per un momento la nostra vita e rendiamo “sacro” l’istante in cui riflettiamo [9] su un determinato archetipo, un archetipo che fino ad un attimo prima era a noi sconosciuto.

Archetipo che a sua volta viene impersonato dal dio che durante il sacrificio viene “onorato”.

Ecco che all’interno del nostro contesto, “onorare”, non è un precetto religioso, ma rappresenta allegoricamente un tempo per riflettere, un momento dedicato a noi stessi per comprendere i significati più profondi di ciò che si rifugia nelle profondità della nostra psiche, dove vivono relegate quelle “divinità/archetipi” che vanno conosciute per essere “smascherate” [10].

[9] Come avremo modo di vedere soprattutto a partire dal Cap. 7: parte 2ª, il tema della riflessione ed i verbi ed i sostantivi che ad esso fanno riferimento costituiscono “IL” momento cruciale della conoscenza di sé, della presa di coscienza del proprio essere.

[10] Il lettore già in confidenza con la terminologia psicoanalitica di Jung avrà notato un nesso tra smascherare e l’archetipo junghiano di Persona.

4 Considerazioni sul lavoro svolto

Questo lavoro è iniziato a maggio 2022 su sollecitazione della prof.ssa Sandra Marraghini dell’Università di Firenze, la quale ci aveva interpellati per sapere se la rilettura dei miti dell’antica Grecia in chiave psicoarchetipica, era in grado di fornire un significato al simbolo dell’uovo che si vede pendere dalla volta dell’abside presente nel famoso dipinto di Piero della Francesca, intitolato «La pala di Brera».

All’inizio non potevamo ovviamente immaginare che saremmo approdati all’orfismo ed alla religione monoteista venerata da una parte del popolo che viveva sulle sponde del mar Egeo. Tanto meno potevamo prevedere, che questa ricerca ci avrebbe condotti alla filosofia di Pitagora e ai filosofi che al filosofo originario di Samo, si erano ispirati.

Pensiamo ai cosiddetti presocratici per esempio, ma anche a Platone, ed i neoplatonici.

Questa analisi si concretizzò in una prima stesura di questo libro che si è rivelata funzionale per una conferenza programmata inizialmente per la primavera 2020 che si doveva tenere presso gli amici del Loggione della Scala di Milano e che aveva per tema il rapporto tra Pitagora e la musica.

Conferenza rimandata più volte a causa della pandemia.

Durante il controllo del testo, in funzione della sua pubblicazione a novembre 2022, siamo venuti a conoscenza, dell’esistenza del libro di Tiziano Ottobrini intitolato «Damascio – Intorno ai princìpi primi – Aporie e soluzioni». («Damascio – Intorno ai primi princìpi – Aporie e soluzioni» – A cura di Tiziano Ottobrini- 2022 Editrice Morcelliana Brescia)

Questo testo, grazie anche alla presenza a fronte dell’originale in greco antico del libro dell’ultimo scolarca dell’Accademia di Atene, si è rivelato determinante per due motivi.

Il primo, perché si tratta della prima edizione in italiano, che ci ha permesso quindi di velocizzare lo studio che precedentemente avevamo affrontato solo sui testi in lingua inglese. Rispettivamente della studiosa americana Ahbel Rappe, di Thomas Taylor e del Litchfield West [11] , permettendoci così di arricchire il quadro di insieme che avevamo fin lì osservato.

Il secondo motivo riguarda il fatto che, disponendo finalmente del testo in greco antico a fronte, abbiamo intrapreso un’analisi “in trasparenza” ritraducendo parola per parola i passi cruciali per una ri-comprensione dell’orfismo. Interpretazione che come avremo modo di vedere, si discosta dai soliti approcci che vedono nella religione promulgata da Orfeo, la fonte di riti occulti riservati ad alcune sette misteriche.

Questo lavoro è proseguito per circa un anno e si è concluso ad ottobre 2023, giusto in tempo per presentare le novità della nostra ricerca di fronte al pubblico del Salotto Filosofico milanese denominato “Filosofia sui Navigli” [12].

Durante la correzione finale delle bozze del testo che ritenevamo ormai definitivo, intrapresa a novembre 2023, abbiamo deciso di tenere conto anche di tutti gli ulteriori studi e le risultanze che avevamo raccolto negli ultimi due anni.

Abbiamo a questo punto ristrutturato in maniera importante il nostro lavoro, tenendo conto questa volta anche del testo degli studiosi Diels – Kranz “I presocratici”, sia “Orfici – testimonianza e frammenti” di Otto Kern, nonché dei collegamenti con la filosofia antica che man mano erano emersi.

Siamo consci che la ricerca non si sia tutt’ora esaurita, ma avendo tratto da essa numerosi ed utili elementi che permettono di comprendere in chiave allegorica anche alcuni aspetti del pensiero di Pitagora, abbiamo deciso di interrompere qui il nostro lavoro, convinti di aver comunque aperto un fronte di studio e di ricerca caratterizzato da alcuni aspetti inediti.

[11] In bibliografia sono presenti le edizioni consultate

[12] Filosofia sui Navigli è un salotto filosofico nato nel 2001 che si tiene tutte le domeniche dal vivo a Milano in zona Navigli. Esso è nato grazie ad un’idea dell’avvocato Pietro Tamburrini, supportato a sua volta dalla competenza in campo filosofico, dal professor Alessandro Ghisalberti dell’Università Cattolica di Milano.

Leggi:

Modello teorico a supporto della rilettura in trasparenza dei miti dell’antica dell’antica Grecia e dei testi orfici – parte 1

Modello teorico a supporto della rilettura in trasparenza dei miti dell’antica dell’antica Grecia e dei testi orfici – parte 2

Modello teorico a supporto della rilettura in trasparenza dei miti dell’antica dell’antica Grecia e dei testi orfici – parte 3

Autore: Massimo Biecher

0 commenti